La costruzione figurativa del significato: un breve excursus storico critico fino ai giorni nostri attraverso i contributi di Gioacchino Da Fiore e Giambattista Vico.

Maria Cecilia Lodini[1]

Abstract

Grazie alle teorie dell’apprendimento metacognitivo sorte in epoca contemporanea, sappiamo che esistono vari stili cognitivi e che oggi la maggior parte dei ragazzi, forse anche per il massiccio uso che si fa dei dispositivi digitali, ha uno stile di apprendimento tendenzialmente visivo. Che l’immagine fosse un potente canale comunicativo e di apprendimento, lo aveva già capito nel XII secolo il teologo e filosofo Gioacchino da Fiore, che elaborò una serie di tavole, fatte di immagini e parole, per spiegare alcuni difficili concetti filosofici e teologici (immagini ben conservate, tra l’altro, in una copia del codice miniato nel Museo Diocesano di Reggio Emilia). Nel XVIII secolo, il filosofo partenopeo Giambattista Vico introdusse La Scienza nuova, attraverso una tavola grafica che anticipava e riassumeva le tematiche principali affrontate nel testo.

1. Metacognizione e stili cognitivi

Le teorie dell’apprendimento metacognitivo sorte in epoca contemporanea hanno rilevato come la capacità di riflessione di uno studente sulle proprie potenzialità e modalità d’apprendimento influiscano positivamente sui risultati ottenuti in ambito scolastico, ancor più di un elevato quoziente intellettivo.

Strettamente connesse alle teorie dell’apprendimento metacognitivo sono la teoria degli stili cognitivi (termine coniato dallo psicologo Gordon Allport nel 1937) e la teoria degli stili di apprendimento.

Gli stili cognitivi sono le differenti modalità di elaborazione dell’informazione e le diverse strategie che gli individui mettono in campo per imparare e per tradurre in comportamento le informazioni assimilate.

I principali stili cognitivi sono: globale o analitico; verbale o visivo; convergente o divergente; campo dipendente o campo indipendente; sistematico o intuitivo; impulsivo o riflessivo. Gli stili d’apprendimento, invece, sono il canale preferenziale d’acquisizione della conoscenza attraverso il quale il soggetto estrae, elabora, cataloga, memorizza e rievoca al bisogno informazioni, anche a distanza di tempo. Essi, tendenzialmente, sono riassunti in quattro tipologie: visivo, auditivo, verbale e cinestetico.

Un soggetto con stile d’apprendimento “visivo” preferirà utilizzare come strategia d’apprendimento mappe concettuali, immagini, diagrammi, simboli, cartelloni etc.

Un individuo con strategia d’apprendimento “auditivo” utilizzerà prevalentemente il senso dell’udito, musica, registrazioni, discussioni, dibattiti etc.

Chi predilige uno stile “verbale” farà un utilizzo preponderante di libri, parole, scritti di vario tipo, spiegazioni orali etc.

Infine, un “cinestetico” avrà bisogno di toccare con mano, muoversi, fare pratica, simulare.

Ne segue, logicamente, che conoscere il proprio canale preferenziale d’apprendimento sia di fondamentale importanza sia per lo studente che voglia rendere più efficace il proprio studio (infatti, si impara meglio, più facilmente e con un tasso di motivazione più elevato quando si adotta il proprio stile d’apprendimento preferito) che per l’insegnante desideroso di farsi comprendere adeguatamente dalla sua platea (un docente con uno stile d’apprendimento verbale, tenderà ad insegnare utilizzando prevalentemente quello stesso stile d’apprendimento, magari ignorando di parlare ad una platea di soggetti visivi o cinestetici).[2]

La consapevolezza dell’esistenza di diversi stili cognitivi e di apprendimento può aiutare anche a ripensare il contesto scolastico e la didattica in maniera più ricca e multiforme. È utile agli studenti per potersi costruire differenti rappresentazioni e per sviluppare una maggiore plasticità e capacità di adattamento a stili differenti, ed è utile ai docenti come stimolo a presentare contenuti didattici e modalità di verifica attraverso sistemi simbolici, attività e manipolazioni differenti.[3]

Forse anche per il massiccio uso che fa la nostra società dei dispositivi digitali, si è notato che la maggior parte dei ragazzi in età scolare, oggi, ha uno stile d’apprendimento tendenzialmente visivo, mentre, la maggior parte dei docenti utilizza uno stile d’insegnamento per lo più verbale. Questo produce un mismatch comunicativo che spesso diffonde insoddisfazione e demotivazione negli ambienti scolastici e innesca considerazioni tra i docenti simili all’antico adagio: «non c’è alcuna speranza per l’avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani».[4]

2. Dallo schermo alle figure: “diagrammi e simboli”

È allora molto interessante, per cogliere la potenziale ricchezza di una didattica flessibile e multiforme partire proprio dal passato, nello specifico da due pensatori che, in epoche differenti, intuirono con grande anticipo la potenza dell’immagine come canale comunicativo in grado di facilitare il processo cognitivo.

Il primo teologo e filosofo ad essere citato è l’abate calabrese Gioacchino da Fiore. Nato intorno al 1135 a Celico, in Calabria, istruito a Cosenza, della sua vita non si sa quasi niente se non informazioni tratte da testimonianze postume, in parte discordanti tra loro. Nella Vita composta da un anonimo monaco appartenente all’ordine dei florensi, molto vicino all’Abate, si racconta come, dopo un periodo d’intensa preghiera, durante un viaggio in Terra Santa, Gioacchino abbia ricevuto sul monte Tabor l’ispirazione a contemplare e commentare le Sacre Scritture. Proprio in questo luogo avrebbe avuto la rivelazione della cosiddetta “duplice legge” cioè l’ispirazione di una nuova modalità d’ermeneutica del testo sacro, che pone in relazione gli elementi dell’Antico Testamento con quelli del Nuovo sulla base di un principio chiamato “Concordia” che permette di leggere, alla luce degli eventi del passato, il processo storico in corso e consente di anticiparne gli esiti ultimi, evidenziando le corrispondenze e individuando le finalità. Tornato in Calabria, Gioacchino trascorse un breve periodo da laico e, nel 1171 ricevette gli Ordini Minori presso l’Abazia benedettina di Corazzo. Tra il 1171 e il 1177, dopo un breve periodo di priorato, venne nominato abate.

Già negli appunti più antichi dell’Abate si rivela la sua consuetudine di scandire l’analisi teorica dei suoi pensieri attraverso diagrammi, schemi, raffigurazioni, figure inserite nel corpo degli scritti o raccolte autonomamente.[5]

Questo metodo di abbinare il testo alla figura aveva lo scopo di esplicitare meglio i complessi concetti teologici e storici spiegati verbalmente negli scritti e diventerà tratto caratterizzante del modus operandi dell’Abate florense fino al termine della sua esistenza, che si concluderà, in concetto di santità, il 30 marzo 1202.

Dopo la sua morte, le Figurae concepite e disegnate da Gioacchino da Fiore in tempi diversi, furono riunite dai suoi allievi in una raccolta di tavole, oggi nota come Liber Figurarum, che riporta immagini miniate di considerevole preziosità e bellezza.[6]

Esse, con un certo ingegno, formano una sintesi simbolica ed efficace delle tematiche principali del pensiero gioachimita, coniugando il pensiero teologico con una vera e propria forma d’arte di una straordinaria efficacia comunicativa.

Tra i manoscritti del Liber Figurarum pervenuti fino a noi, vi sono tre copie ben conservate: il codice del Corpus Cristi College di Oxford (il più antico), il codice della Sächsische Landesbibliothek di Dresda e, infine, quello attualmente conservato presso il Museo Diocesano di Reggio Emilia risalente alla metà del XIII secolo.

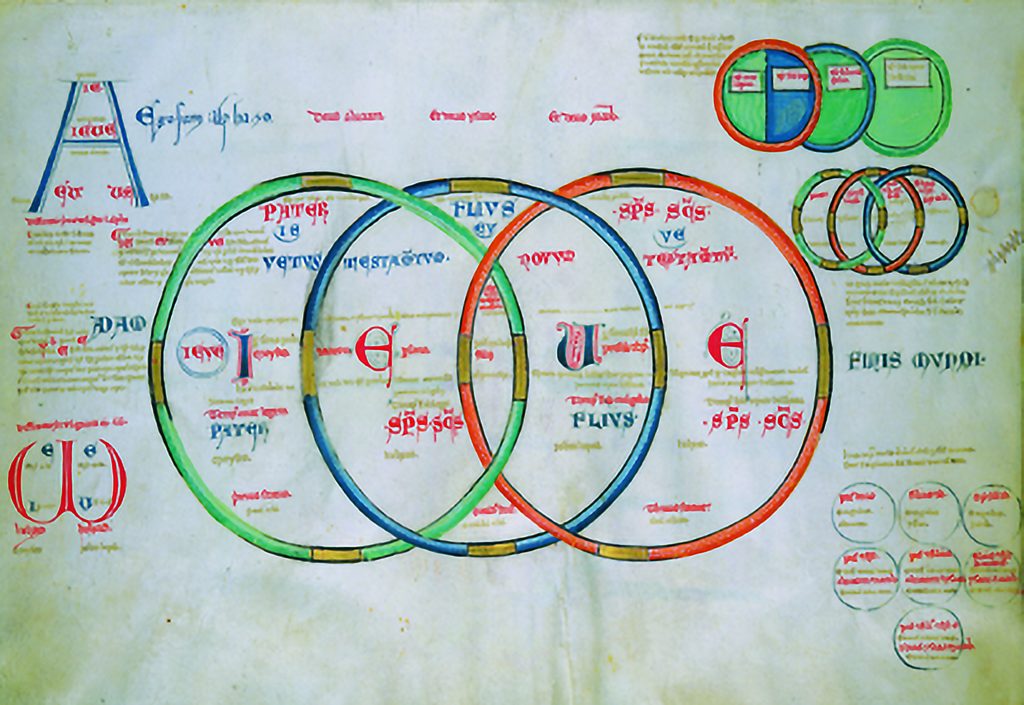

A livello iconografico, tra le tavole più conosciute del Liber Figurarum vi è certamente quella dei cerchi trinitari, la cui fortuna si deve anche all’evidente, seppur controverso, riferimento dantesco nel trentatreesimo canto del Paradiso, in cui, a conclusione della sua opera l’autore riesce a percepire i misteri divini, fra i quali quello della Trinità.

La figura dei cerchi trinitari riporta al centro, tre cerchi di tre colori differenti, della stessa ampiezza, intersecantisi l’un l’altro.

Essi rappresentano la storia dell’umanità suddivisa nelle tre ere: il primo cerchio, di colore verde, rappresenta il Padre, creatore della natura, il secondo, di colore azzurro, il Figlio disceso dal cielo; infine il terzo di colore rosso, rappresenta il legame d’amore tra il Padre e il Figlio, ovvero lo Spirito Santo, e la cosiddetta “terza età” della storia di cui Gioacchino predicava prossimo l’avvento. Le varie iscrizioni e colorazioni della tavola rimandano a simbologie e interrelazioni del mistero trinitario e a momenti della storia biblica.

Dio, infatti, si rivela progressivamente nel suo operare storico. La storia procede secondo un duplice movimento, lineare e circolare e si divide in tre stati e quattro tempi. Il cerchio, privo di inizio e fine, è la figura che meglio rappresenta la perfezione Divina. La compenetrazione dei cerchi introduce al mistero del Dio cristiano, Trino ed Uno nella sostanza. La disposizione dei cerchi, della stessa grandezza, sfalsati sulla medesima linea, dà l’idea di una traslazione di una forma in movimento di sapore quasi futurista: dal Padre procedono il Figlio e lo Spirito Santo e allo stesso modo la storia della salvezza si dispiega in questo dinamismo.

Si può affermare, quindi, che al centro delle opere figurative di Gioacchino convergono “diagramma e simbolo”.[7]

Infatti nelle tavole compaiono sia disegni che spiegazioni testuali e il diagramma è un “tertium tra immagine e testo scritto, irriducibile sia all’uno che all’altro”,[8] in quanto in esso ogni posizione, forma, colore, ricorrenza e contrapposizione ha un preciso significato. Il simbolo, inoltre, rimanda “ad altro”, in virtù di un rapporto di analogia tra esso e l’ente a cui si riferisce. E «in questo rinviare accade sempre un’apertura, uno svelamento, un dispiegamento»[9] utile specialmente in teologia dove si parla dell’Indicibile, dell’Invisibile.

Ugo di San Vittore, d’altronde, considerava il simbolo un’associazione di forme visibili per mostrare ciò che è invisibile. Precisamente, nella forma concreta e visibile del simbolo si schiude la possibilità che il mistero si renda manifesto. Il fatto, inoltre, che il simbolo si presti a molteplici interpretazioni e possa acquisire sempre nuovi significati, lo rende particolarmente adatto a parlare di un mistero che l’uomo può comprendere solo parzialmente e in maniera frammentaria. In questo senso, è possibile cogliere il significato della teologia simbolico-figurativa di Gioacchino da Fiore e la sua lungimiranza in termini didattici e comunicativi.

3. Simboli e immagini: la ragione “fantastica”

Il secondo precursore ad essere preso in causa è il filosofo, storico e giurista partenopeo Giambattista Vico.

Nato a Napoli nel 1668 da famiglia umile, compie dapprima studi umanistici presso i padri Gesuiti, poi studi filosofici attraverso l’opera di Francisco Suarez e, infine, studi giuridici sotto la guida di Francesco Verde. Nel 1698 ottiene la cattedra di retorica all’Università degli studi di Napoli, che abbandonerà nel 1742. Colpito dall’Alzheimer, all’epoca non ancora diagnosticabile, trascorre gli ultimi anni della sua esistenza costretto a letto. Muore a Napoli il 20 gennaio 1744.

L’opera principale e la summa del pensiero di Vico è Principi si una scienza nuova d’intorno alla natura delle nazioni, più nota semplicemente come Scienza nuova, di cui esistono tre edizioni, l’ultima pubblicata postuma dal figlio Gennaro.

Il progetto di una “Nuova Scienza” nasce sotto la guida di quattro autori che rimarranno per tutto il corso dell’indagine filosofica di Vico punti cardine: Platone, Tacito, Bacone e Grozio.

Egli, infatti, intendeva fare una sintesi sistematica tra filosofia, filologia e diritto universale, insomma, una vera e propria storia delle “cose”, delle lingue, dei costumi, delle leggi, delle guerre e delle paci, dei commerci delle alleanze tra popoli. [10]

Nella Scienza Nuova si trovano teorizzati i punti fondamentali della filosofia di Vico, come il principio del verum-factum, la ricerca di un fondamento scientifico e di un metodo oggettivo per l’indagine storica, la teoria delle tre età della storia, l’idea di corsi e ricorsi storici e il ruolo centrale, rispetto alla filosofia tradizionale dell’epoca, che assumono la poesia, l’immaginazione, la mitologia e il linguaggio (Benedetto Croce chiamerà la filosofia vichiana la “filosofia della fantasia”).[11]

come il principio del verum-factum, la ricerca di un fondamento scientifico e di un metodo oggettivo per l’indagine storica, la teoria delle tre età della storia, l’idea di corsi e ricorsi storici e il ruolo centrale, rispetto alla filosofia tradizionale dell’epoca, che assumono la poesia, l’immaginazione, la mitologia e il linguaggio (Benedetto Croce chiamerà la filosofia vichiana la “filosofia della fantasia”).[11]

Subito dopo il frontespizio della seconda e terza edizione della Scienza nuova, Vico pone una tavola grafica, commissionata al pittore barocco Domenico Antonio Vaccaro, che anticipa i principali nuclei tematici dell’intera opera.

Non è un caso che nelle ultime due edizioni il filosofo partenopeo anteponga un’immagine al testo. Infatti, secondo Vico, agli albori della civiltà, l’uomo pensa attraverso le immagini e solo in un secondo momento, innescato un processo progressivo di umanizzazione, affina ragione e capacità logica. Analogamente, nel processo di apprendimento individuale, il fanciullo apprende inizialmente attraverso i sensi e, solo successivamente, organizzerà le informazioni e sarà in grado di formulare concetti astratti e universali.

La presenza della tavola grafica a inizio opera, quindi, corrisponde in maniera armoniosa, alla vocazione didattica del filosofo: egli vuole richiamare, anticipare schematizzare e riassumere i nuclei fondanti della sua filosofia.

Successivamente, nell’introduzione all’opera, il filosofo spiega verbalmente, in maniera dettagliata, la simbologia e le allegorie presenti nell’immagine. Egli chiarisce che la donna con le tempie alate rappresenta la Metafisica, lei, infatti, contempla il triangolo contenente l’occhio veggente, simboli di Dio e della Provvidenza. La Scienza nuova, in opposizione alla tradizionale metafisica della natura, si pone, in effetti, come una “nuova” metafisica che abbia come oggetto della sua ricerca, la storia civile, cioè l’uomo. Un raggio di luce parte dall’occhio provvidente di Dio e colpisce il diadema che donna-metafisica porta sul cuore.

Il diadema, centro dell’opera, rifrange e riflette la luce facendole cambiare direzione: la nuova metafisica, d’altronde, non può essere speculazione fine a se stessa, ma deve illuminare tutta la realtà morale e pubblica.

La luce rifratta colpisce poi, a sua volta, la statua di Omero posta su una “rovinosa base”, come la definisce l’autore stesso. Essa allude ad una certa critica, per Vico errata e infondata, tuttavia molto diffusa all’epoca, volta a screditare la poetica classica.

Per il filosofo napoletano, quella sapienza poetica è la prima forma di conoscenza umana anche se fantasiosa ed immaginativa (nell’Introduzione alla Scienza nuova prosegue una dettagliata spiegazione di tutti i dettagli della tavola grafica).

Conclusione

Gioacchino e Vico, sebbene vissero in epoche completamente differenti ebbero in comune non solo alcune idee filosofiche di fondo, per esempio l’idea di una storia tripartita, inevitabilmente connessa con il mistero divino, ma anche una certa passione didattica tesa al desiderio di far comprendere meglio ai propri allievi, lettori, uditori i difficili snodi filosofici e teologici racchiusi nei loro impianti teorici. Così, da un teologo medievale e da un intellettuale di fine ‘600 è possibile prendere spunto per elaborare nuove metodologie didattiche creative, poliedriche e diversificate, finalizzate ad intercettare più facilmente l’uditore e ad innescare processi d’apprendimento più attivi ed efficaci per lo sviluppo delle competenze scolastiche e non.

[1] Docente IRC presso il Liceo Ginnasio Corso di Correggio (RE).

[2] Per individuare il proprio stile preferenziale d’apprendimento sono stati messi a punto diversi test e questionari utili da somministrare per conoscere il trend di un determinato gruppo-classe o di uno studente. Per esempio il questionario Mariani disponibile anche online al link https://www.learningpaths.org/Questionari/stiliappr.questionario.htm

[3] Cfr. A. Cadamuro, Stili cognitivi e stili d’apprendimento.Da quello che pensi a come lo pensi, Carocci, Roma 2004.

[4] Esiodo, poeta greco vissuto 720 anni prima di Cristo.

[5] https://www.centrostudigioachimiti.it/opere/

[6] https://www.centrostudigioachimiti.it/tavole-liber-figurarum/

[7] A. Ghisalberti (a cura di), Pensare per figure. Diagrammi e simboli in Gioacchino da Fiore, “Atti del VII Congresso internazionale di studi gioachimiti, intervento di A. Ghisalberti, Pensare per figure. Il pensiero diagrammatico-simbolico di Gioacchino da Fiore, 3-6, San Giovanni in Fiore 24-26 settembre 2009”, Viella, Città di Castello (PG) 2010, 4.

[8] M. Rainini, Gli alberi di Gioacchino da Fiore fra diagramma e simbolo, in Le mond vegetal. Medicine, botanique, simbolique a cura di A. Paravicini, Bagliani, Firenze 2009, 409.

[9] A. Ghisalberti (a cura di), Pensare per figure. Diagrammi e simboli in Gioacchino da Fiore, “Atti del VII Congresso internazionale di studi gioachimiti, intervento di A. Ghisalberti, Pensare per figure. Il pensiero diagrammatico-simbolico di Gioacchino da Fiore, 3-6, San Giovanni in Fiore 24-26 settembre 2009”, Viella, Città di Castello (PG) 2010, 4.

[10] G. Vico, La Scienza nuova, le tre edizioni del 1725,1730 e 1744, a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Bompiani, Lavis 912.

[11] Cfr. ivi 901-902.